Voici des éléments et des liens pour vous permettre de fouiller avec curiosité ou de zapper d'un sujet à l'autre des domaines qui me passionnent.

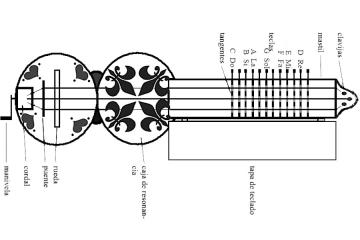

Vielle à roue

« J’aime dans cet instrument la couleur de son timbre, la résonance de ses bourdons, la rythmique de son chien, et sa capacité à dépasser, de par son histoire, les frontières socio-culturelles. »

Au cours de son histoire, la vielle à roue a rayonné dans toute l’Europe et côtoyé tous les milieux sociaux, de l’église à la place de village, du mendiant dans la rue à l’aristocrate à la cour de Louis XV. On joue sur cet instrument aussi bien les répertoires de la tradition orale que de la tradition écrite.

» Lire la suite…

La vielle à roue, instrument pour porter le chant

Depuis le XIe siècle

Depuis le XIe siècle

© DR

Organistrum - St Jacques de Compostel

© DR

Organistrum - Orense (esp.)

© DR

Organistrum

© DR

Organistrum

© DR

Organistrum de Hortus delicarium -

© Anne-Catherine Hurault

Meister der Weltchronik des Rudolf von Ems-détail

© DR

Meister der Weltchronik des Rudolf von Ems

© DR

Symphonia player, Beverley Minster

© DR

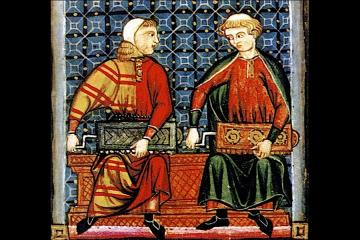

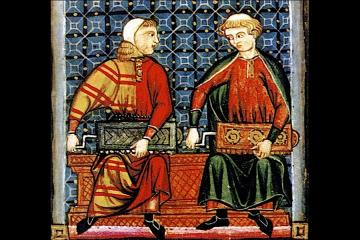

Symphonia Cantigas Sta María

© DR

Organistrum - Abbaye de saint Nazzaro

© DR

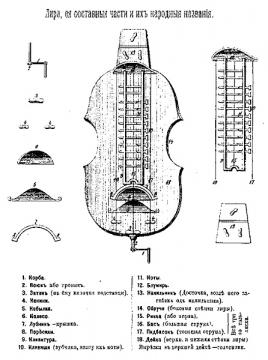

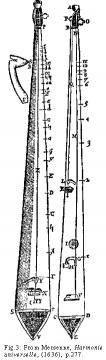

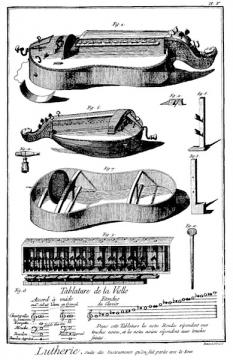

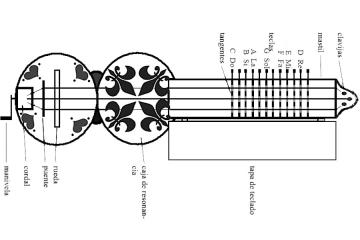

La vielle à roue dérive de l’organistrum (1) qui était d’abord un instrument d’église et servait à accompagner le chant « organum » . C’est dans Odon de Cluny, première moitié du Xe siècle, que l’on trouve un des premiers témoignages qui mentionne l’existence d’instrument à cordes frottées par une roue archet mis en mouvement par une manivelle. C’est à partir de cette période, que l’on trouve l’organistrum (2) représenté dans l’iconographie religieuse.

Aux XIIe et XIIIe siècles

Jérome Bosch -Le jardin des délices - Détail

© DR

Jérome Bosch - Le jardin des délices

© Anne-Catherine Hurault

Danse des morts

© DR

Case Cazzuffi Rella Affreschi

© DR

les goliards, étudiants moines ou clercs itinérants, ont exporté l’organistrum lors de leurs voyages ou errances de monastères en abbayes. Sur leurs chemins, passant d’auberge en taverne, ils interprétaient des chansons à boire et des poèmes satiriques écrits en latin. C’est ainsi qu’ils font connaître l’instrument aux jongleurs, aux ménestrels, aux vagabonds.

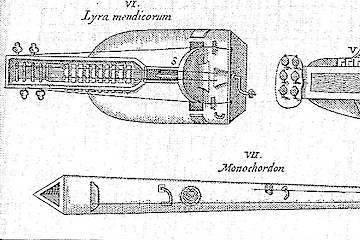

La lira mendicorum

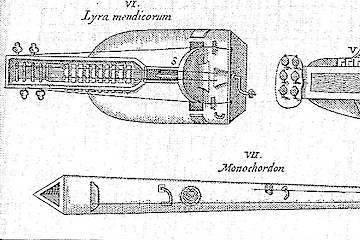

Lyra mendicorum et monocorde

© DR

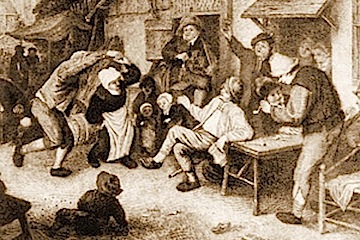

Pierre Brueghel - la parabole - Détail

© DR

Jérome Bosch - Détail la tentation de saint Antoine

© DR

C03 -XVI_Bosch Temptation_of_Saint_Anthony b1

© DR

C05 -XVII_DeLaTour_Vielleur b1

© Anne-Catherine Hurault

C06 -XVII_DeLaTour_Vielleur4 b1

© Anne-Catherine Hurault

C06a - Ren15 b1

© DR

C07 -XVII_GEORGES-DE-LA-TOUR-LE-VIELLEUR-AVEUGLE b1

© DR

C08 -XVII_diable_terre b1

© DR

C11 -XVII_vielleux_ambulant b1

© DR

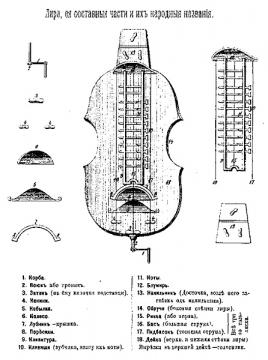

Par quel processus la vielle se retrouve t-elle entre les mains des gueux et de mendiants généralement aveugles ? L’association gueux/aveugle/vielleux est constatée depuis le XIII° siècle. De nombreuses peintures et gravures mettent en scène des mendiants le plus souvent aveugles, jouant d’une vielle et semblant chanter.

La vielle en Europe

© DR

© DR

D02 - Biecz_muzeum_regionalne_049 b1

© DR

D03 - 1700_Drehleier_anagoria b1

© DR

D04 - MIM_PHX_2011-04-26_0156_edited b1

© DR

D05 - Ліра b1

© DR

D06 - SzerenyiTekero b1

© DR

D08 - 1902_Conference b1

© DR

D09 - Folk_musicians_in_Kyiv_1926 b1

© DR

Dans la plupart des pays d’Europe elle a un destin comparable.

La vielle "était réservée en Ukraine aux mendiants aveugles dont elle était l’outil de travail. Au XIX° siècle, certains monastères organisaient des cours de vielle pour mendiants aveugles. "Ceux qui s’y présentaient apprenaient un répertoire religieux et recevaient une vielle."

Les petits savoyards

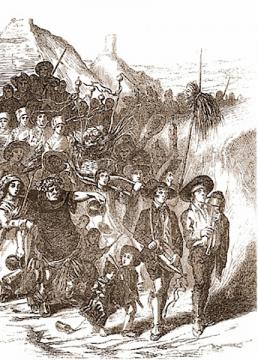

Le départ des petits savoyards

© DR

Les petits savoyards

© DR

E03 - Ferdinand_Marohn_Wanderzirkusknabe_mit_Äffchen b1

© DR

E04 - hurdygurdy_girl b1

© DR

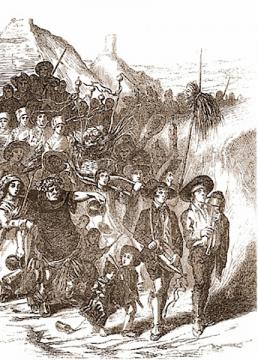

Le XIXe siècle voit apparaître les petits Savoyards, jeunes musiciens ambulants et mendiants, venant de la Savoie déshéritée, qui parcouraient l’Europe en jouant de la vielle pour gagner leur vie. Pourtant, c’est à cette époque que la vielle perd peu à peu son audience. Supplantée notamment par l’orgue de Barbarie, elle finit par disparaître presque complètement au début du XXe siècle.

La vielle à roue, instrument à faire danser

XIVe siècle, La corde trompette

Trompette marine

© DR

F03 - t_fig03 b1

© DR

Trompette marine

© DR

F04 - t_A1074632 b1

© DR

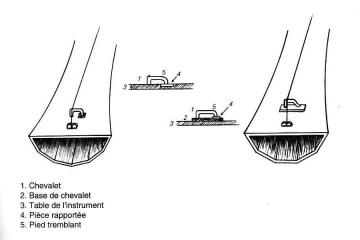

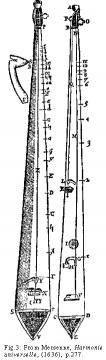

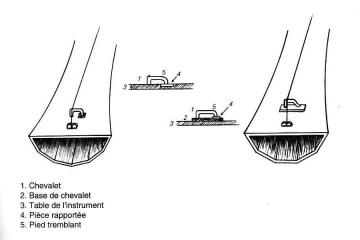

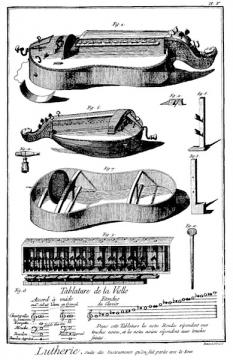

Ce serait vers le début du XIVe siècle qu’une nouvelle corde est ajoutée, la corde trompette. Elle repose sur un chevalet mobile en porte-à-faux, le chien, qui suit les impulsions rythmiques données à la manivelle qui actionne la roue.

Le nom de trompette vient probablement du monocorde trompette marine, instrument à chevalet mobile.

C’est grâce à cette nouvelle possibilité rythmique que la vielle accompagnera la danse.

Instrument villageois

Danse devant auberge

© DR

G02 -XIX_ Vielleux Cevenol b1

© Anne-Catherine Hurault

G03 - Drehleier_Pajot_1859_rem b1

© DR

G04 -XIX_ Maurice Sand b1

© DR

Enrichie de sa corde trompette et de son chien, riche de sa nouvelle vocation qui est de faire danser, la vielle a sa place bien marquée parmi les nombreux instruments des ménestrels puis des ménétriers.

Furetière (1619 - 1688), dans son Dictionnaire universel, indique que « les vielleurs vont jouer de porte en porte pour faire danser les servantes, les enfants, les paysans ».

La vielle à roue, instrument de cour

A la cour de Louis XV

Drouais, François-Hubert - Les enfants du duc de Bouillon -1756

© DR

H01 - Vielle Diderot 16 b1

© DR

Gustave Jacquet, La joueuse de Vielle

© DR

H03 - Donat Nonotte b1

© DR

H04 - Inlaid_hurdy-gurdy,_MfM.Uni-Leipzig b1

© DR

H05 - Hurdy_Gurdy_2,_MIM_Berlin b1

© DR

H07 - Watteau les noces b1

© DR

H07a - Watteau les noces b1

© DR

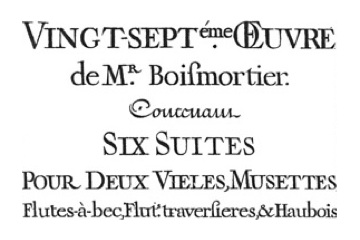

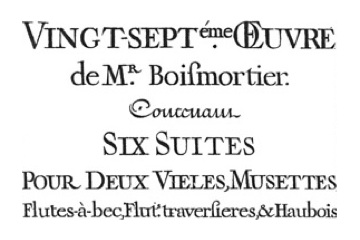

J - Boismortier titre recueil b1

© Anne-Catherine Hurault

H09 - Charles Eisen vielle b1

© DR

H10 - Theatre de la foire vielle b1

© DR

Au XVIIIe siècle, parallèlement à son utilisation dans le milieu populaire, la vielle à roue a la grande faveur de l’aristocratie française. Le goût du rustique et du champêtre guide la vie culturelle. La vielle devient un instrument de salon qui a ses entrées à la cour de Louis XV.

Les luthiers déploient leurs ingéniosités pour perfectionner l’instrument tant sur le plan organologique qu’esthétique.

Cette époque va également susciter l’écriture de plusieurs traités pour apprendre à jouer de la vielle et la publication d’une abondante littérature musicale.

En complément

Variations sur la vielle

I01 - Himmelkron_Engel021 b1

© DR

Vielle organisée

© DR

I02 - CMIM000013487 b1

© DR

I03 - lira_s00 b1

© DR

La Vielle organisée est un instrument de musique combinant une vielle à roue et un orgue de petite taille : le clavier de la vielle contrôle simultanément l’envoi du vent dans les tuyaux de l’orgue, pendant que la manivelle actionne les soufflets qui le produit.

Aujourd’hui

Vielle à roue

© DR

Histoire d’un instrument (1964) extrait

» Fermer

Danse de la Renaissance

« La danse ou saltation est un art plaisant et profitable, qui rend et conserve la santé, convenable aux jeunes, agréable au vieux, et bien séant à tous, pourvu qu’on en use modestement en temps et lieu, sans affectation vicieuse... » T. Arbeau fol. 5

Nos racines, d’où l’on vient

De la Renaissance, période charnière entre le monde médiéval et le monde moderne, nous est parvenu un patrimoine chorégraphique riche et divers qui nous révèle les racines de notre culture chorégraphique d’aujourd’hui.

» Lire la suite…

Deux traités de danse publiés en France au cours du XVIe siècle, révèlent partiellement ce qu’était la danse dans la société de cette époque.

Le premier est celui d’Antonius de Arena, provençal de Soliès, qui écrit en vers macaroniques « Ad suos compagnones » en 1526. Il transmet la place de la danse dans la culture, son importance dans l’éducation, son rôle dans la société.

Le second est « l’Orchésographie, méthode et théorie en forme de discours et tablatures pour apprendre à danser... » publié en 1588 à Langres en Champagne par un chanoine, Jehan Tabourot, sous le pseudonyme de Thoinot Arbeau. Pédagogue, Tabourot à l’idée de placer en vis-à-vis de la portée musicale, la tablature des mouvements de la danse correspondante. Ce qui permet une lecture plus aisée du lien entre danse et musique.

Dans ce traité en forme de discours entre maître et élève, T. Arbeau eut l’idée de présenter la danse sous forme de tablatures disposées en regard de la musique et offrant une lecture simultanée de la musique et de la danse, ce qui résout en partie la question du rapport entre ces deux arts.

Il dépeint le rôle de la danse comme lien social entre les personnes et dresse comme une sorte de protocole de savoir vivre.

» En savoir plus

« ... que tout votre corps donne à la danse son éclat. La qualité de la danse manifeste celle de l’homme.

(777) La danse est un bien universel qui nous a tous fait perdre la tête »

Ad suos compagnones - Antonius Arena

» Fermer

Danse Traditionnelle

« La danse joue un rôle capital dans les relations humaines, elle est une école du comportement social, de l’harmonie du groupe. La danse est l’école de la générosité et de l’amour, du sens de la communauté et de l’unité humaine. »

Rudolf von Laban

L’âme collective, la joie, la détente, plaisir d’être ensemble

La danse traditionnelle, dynamique, conviviale et ludique, dévoile l’âme collective d’un peuple. Elle nourrit la joie, permet la détente, révèle le plaisir d’être ensemble.

» Lire la suite…

Ses caractères formels « primitifs », permettent de prendre en charge les exigences actuelles (recherche des racines, besoin de retrouver un essentiel de la danse à travers des formes simples, stylisées, fortes et partagées),

Ronde, avant-deux, passepied, bourrée, maraîchine, gavotte, sauts, rondos, cercle, polka, mazurka, valse, scottishe...

» Fermer

Danse Aujourd’hui

L’énergie qui circule

Cultiver l’art de la présence

Exprimer la vie qui nous habite dans un mouvement dansant accompagné de musique.

Redécouvrir un ami intime : notre corps. Libérer le souffle qui anime ce corps.

Le danseur prend conscience de son corps. Il apprend à en prendre soin à le respecter. L’énergie circule...